Scoperta una misteriosa sorgente originata dall'esplosione di una supernova

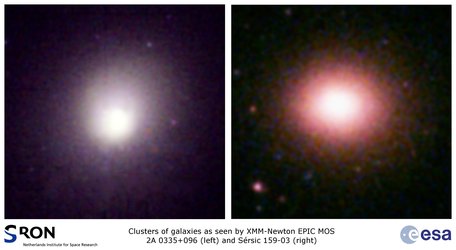

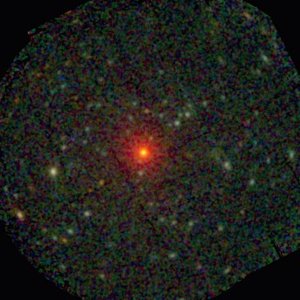

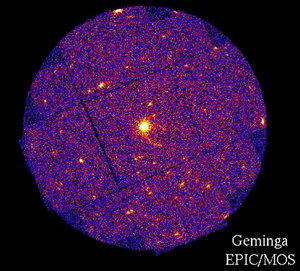

Grazie ai dati raccolti dal telescopio spaziale dell’ESA XMM-Newton, un team di scienziati ha potuto dare un’occhiata da vicino a un oggetto scoperto oltre 25 anni fa, scoprendo che si tratta di una sorgente come nessun’altra conosciuta nella nostra galassia.

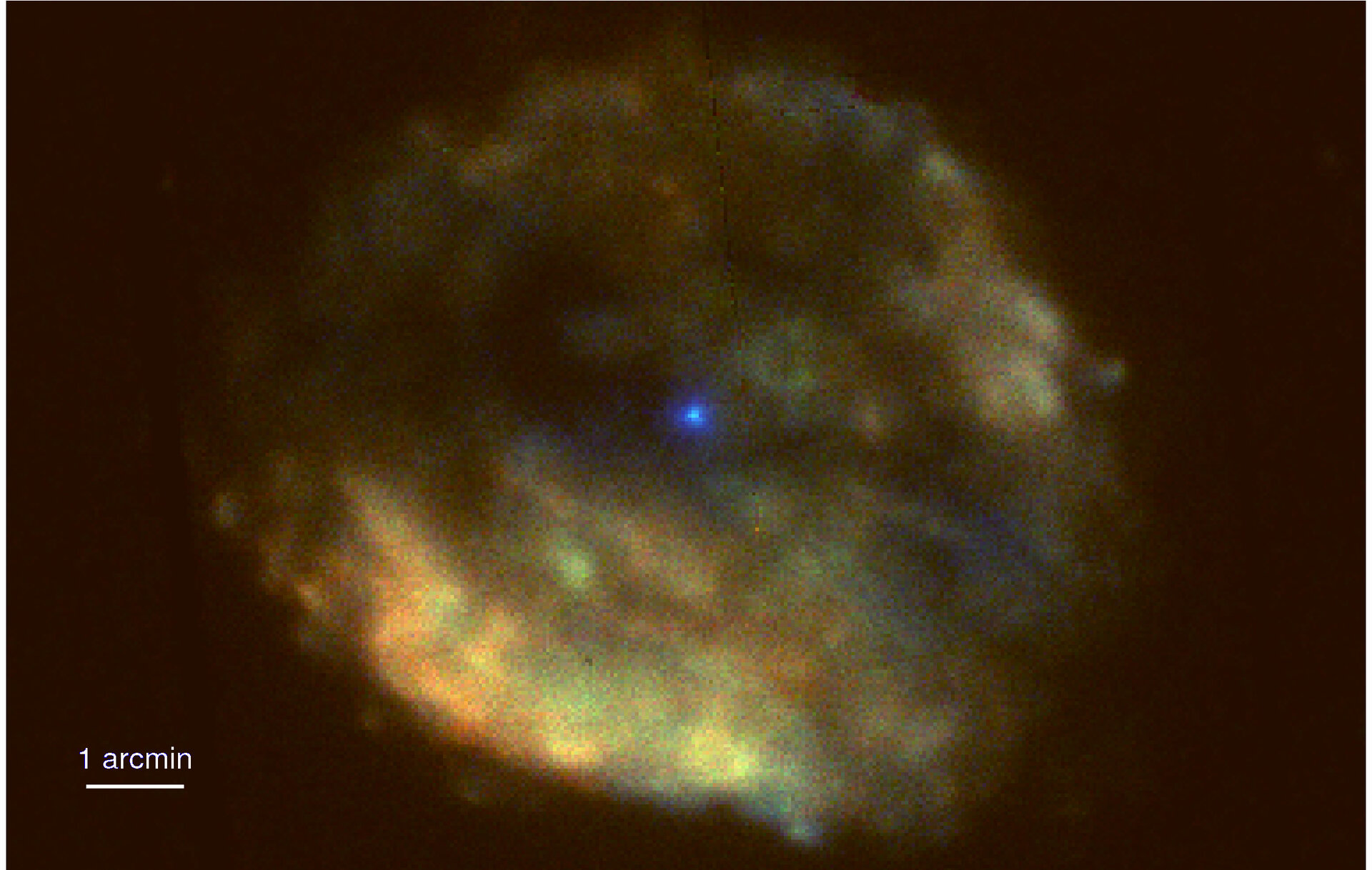

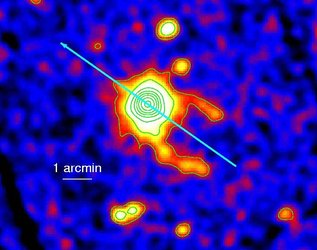

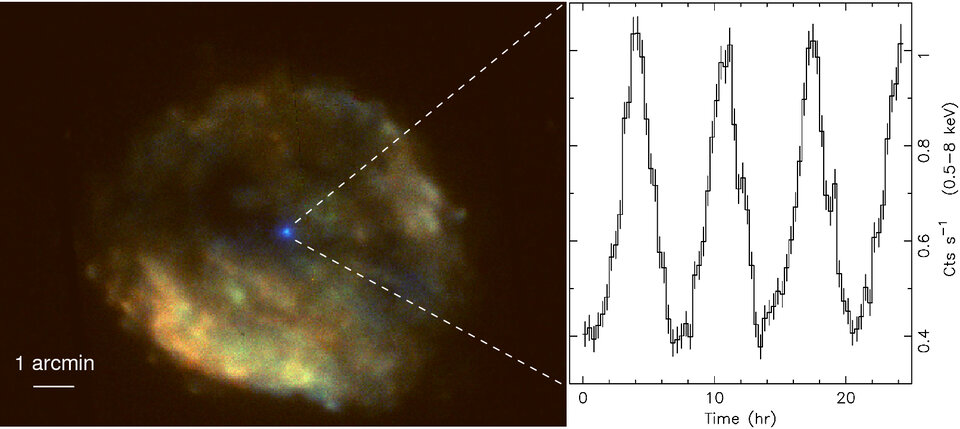

La sorgente si trova nel cuore del quel che rimane della supernova RCW103, i resti gassosi di una stella esplosa circa 2 000 anni fa. Apparentemente, RCW103 e la sua sorgente centrale sembrerebbero un esempio da libro di testo di ciò che rimane dopo l’esplosione di una supernova: una bolla di materiale espulso e una stella di neutroni.

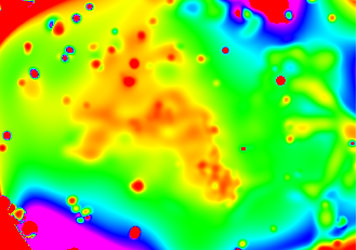

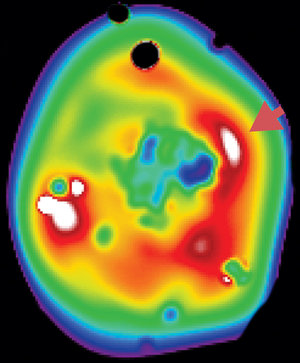

Un’osservazione profonda, però, proseguita per 24.5, ore ha rivelato che si tratta di qualcosa di molto più complesso e interessante. Il team dell’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica (IASF, Milano) dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) ha scoperto che l’emissione della sorgente centrale varia secondo un ciclo che si ripete ogni 6,7 ore. È un periodo sorprendentemente lungo, molte migliaia di volte più lungo di quanto sia atteso per una stella di neutroni formatasi da poco tempo. Inoltre le proprietà spettrali e temporali dell’oggetto differiscono da quelli rivelati da XMM-Newton nel 2001 per questa stessa sorgente.

"È un comportamento alquanto sorprendete, se consideriamo che la stella di neutroni ha meno di 2000 anni," afferma Andrea De Luca dell’IASF-INAF, l’autore principale della ricerca. "Ricorda piuttosto quello di una sorgente vecchia molti milioni di anni. Da molto tempo sospettavamo che questo oggetto fosse peculiare, ma fino a oggi non abbiamo mai saputo fino a che punto lo fosse davvero."

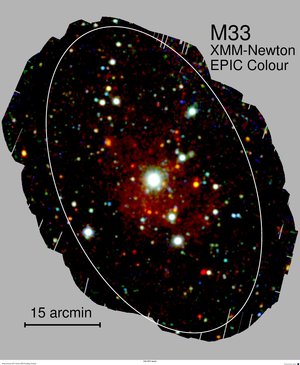

La sorgente è catalogata come 1E161348-5055, un nome che gli scienziati hanno opportunamente abbreviato in 1E (dove E sta per Einstein Observatory, il telescopio che la identificò per primo). Si trova annidata quasi perfettamente nel centro di RCW 103, a circa 10 000 anni luce di distanza, nella costellazione della Livella, nell’emisfero sud. L’allineamento quasi perfetto di 1E con il centro di RCW 103 fa pensare agli astronomi che i due oggetti abbiano avuto origine dallo stesso evento catastrofico.

Quando una stella di massa almeno otto volte quella solare termina il combustibile nucleare, esplode dando luogo a una supernova. Il nucleo stellare implode, formando un nocciolo densissimo: una stella di neutroni o, nel caso vi sia sufficiente massa a disposizione, un buco nero. Una stella di neutroni contiene una quantità di materia paragonabile a quella del Sole racchiusa in una sfera di appena 20 km di diametro.

Per anni gli scienziati hanno indagato la periodicità di 1E per comprenderne le proprietà, come per esempio la velocità di rotazione o se abbia una stella compagna.

"La nostra chiara rivelazione di un periodo così lungo associato alla variabilità nell’emissione di raggi X la rende una sorgente molto strana," osserva Patrizia Caraveo dell’INAF, co-autore della scoperta e leader del gruppo di ricerca di Milano. "Proprietà di questo tipo in un oggetto compatto di 2000 anni ci lascia con due scenari possibili: una sorgente alimentata attraverso accrescimento di massa oppure attraverso un campo magnetico.”

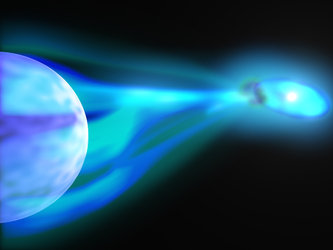

1E potrebbe essere una magnetar isolata, una sottoclasse esotica di stelle di neutroni altamente magnetizzate. In questo caso, il campo magnetico frena la rotazione della stella di neutroni, liberando energia. A tutt’oggi sono conosciute una dozzina di magnetar, che però solitamente ruotano intorno al proprio asse parecchie volte al minuto, mentre 1E, come indicato dalla misura del periodo, compie una sola rotazione ogni 6.67 ore. Il campo magnetico necessario per rallentare la stella di neutroni in soli 2000 anni sarebbe troppo grande per essere plausibile.

E tuttavia un campo magnetico standard di una magnetar potrebbe essere sufficiente, se venisse aiutato da un disco formato dal materiale lasciato dalla stella esplosa. Questo scenario non è mai stato osservato prima e indicherebbe un nuovo genere di possibile evoluzione per una stella di neutroni.

Alternativamente, il periodo di 6.67 ore potrebbe essere il periodo orbitale di un sistema binario. Un’ipotesi del genere richiede che una stella di piccola massa sia rimasta gravitazionalmente legata all’oggetto compatto generato dalla supernova 2000 anni fa. Le osservazioni sono compatibili con una compagna di una massa circa la metà di quella del Sole o ancora più piccola.

In questo caso 1E sarebbe un esempio senza precedenti dell’infanzia di un sistema binario a raggi X di piccola massa, più giovane di oltre un milione di volte dei tipici sistemi binari a raggi X di piccola massa noti. La giovane età non è la sola peculiarità di 1E. La ciclicità della sorgente è di gran lunga più pronunciata di quella osservata in dozzine di sistemi binari a raggi X di piccola massa e richiede un processo di alimentazione della stella di neutroni del tutto inusuale.

Una possibile spiegazione è un processo di accrescimento doppio. L’oggetto compatto cattura una frazione del vento emesso dalla nana bianca (accrescimento “a vento”), ma è anche in grado di strappare del gas dagli strati più esterni della compagna, che poi formerebbe un disco di accrescimento (accrescimento “a disco”). Un meccanismo così atipico potrebbe essere efficiente nella prima fase di vita di un sistema binario a raggi X di piccola massa, dominato dagli effetti dell’attesa eccentricità orbitale iniziale.

"In realtà RCW 103 è un enigma," afferma Giovanni Bignami, direttore del CESR di Tolosa e co-autore della ricerca. "Non abbiamo nessuna risposta conclusiva su ciò che sta causando i cicli di lungo periodo nell’emissione X. Quando saremo in grado di capirlo, saremo sul punto di scoprire molto più di quanto sappiamo adesso su supernove, stelle di neutroni e, in generale, sulla loro evoluzione."

“Se la stella fosse esplosa nell’emisfero nord, avrebbe potuto vederla anche Cleopatra, considerandola probabilmente un segno del suo infelice destino,” conclude Caraveo. “Invece l’esplosione si è verificata nell’emisfero sud e nessuno l’ha registrata. E tuttavia, la sorgente è un ottimo segno per gli astronomi che si occupano di raggi X, che sperano di impararne molto sull’evoluzione stellare.

Nota per i giornalisti

La scoperta viene pubblicata sul numero in uscita il 6 luglio 2006 di Science Express. L’articolo, dal titolo “A long-period, violently-variable X-ray source in a young SNR”, è di A. De Luca, P.A. Caraveo, S. Mereghetti and A. Tiengo (INAF-IASF Milano, Italy) e G.F. Bignami (CESR, CNRS-UPS, Toulouse, France, and Università degli Studi di Pavia, Italy).

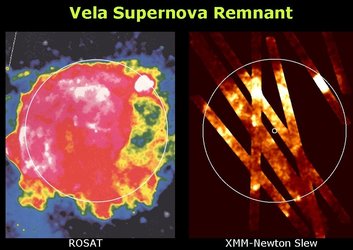

La ricerca ha fatto uso dei dati osservativi raccolti da Gordon Garmire della Pennsylvania State University e Eric Gotthelf della Columbia University, che hanno studiato la sorgente utilizzando i telescopi spaziali Einstein, ROSAT, ASCA e Chandra, trovando già indizi di lungo periodo che la caratterizza.

Per ulteriori informazioni

Patrizia Caraveo, INAF-IASF Milano, Italy

Email: pat @ iasf-milano.inaf.it

Andrea De Luca, INAF-IASF Milano, Italy

Email: deluca @ iasf-milano.inaf.it

Norbert Schartel, ESA XMM-Newton Project Scientist

Email: norbert.schartel @ sciops.esa.int

Germany

Germany

Austria

Austria

Belgium

Belgium

Denmark

Denmark

Spain

Spain

Estonia

Estonia

Finland

Finland

France

France

Greece

Greece

Hungary

Hungary

Ireland

Ireland

Italy

Italy

Luxembourg

Luxembourg

Norway

Norway

The Netherlands

The Netherlands

Poland

Poland

Portugal

Portugal

Czechia

Czechia

Romania

Romania

United Kingdom

United Kingdom

Slovenia

Slovenia

Sweden

Sweden

Switzerland

Switzerland