C’est le site « J » qui a été choisi pour l’atterrisseur de Rosetta

Philae, l’atterrisseur de Rosetta, va se poser sur le site « J », une zone mystérieuse de la comète 67P/Churyumov–Gerasimenko, qui offre un potentiel scientifique exceptionnel ; il nous donnera un aperçu de l’activité alentours et présente très peu de risques pour l’atterrisseur comparé aux autres sites présélectionnés.

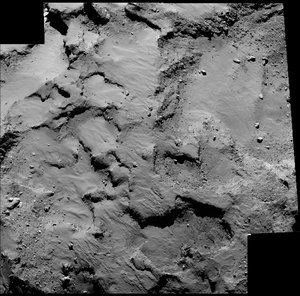

Le site « J » se trouve sur la « tête » de la comète, objet de forme irrégulière qui mesure à peine plus de 4 km en son point le plus large. Le choix du site « J » comme site principal s’est fait à l’unanimité. Le site de secours, « C », est quant à lui sur le « corps » de la comète.

L’atterrisseur, qui pèse une centaine de kilos, devrait atteindre la surface de la comète le 11 novembre ; il réalisera des mesures approfondies pour caractériser le noyau in situ, ce qui constituera une grande première.

Mais le choix du site d’atterrissage n’a pas été chose aisée.

« Comme les images prises à proximité l’ont montré récemment, la comète est un territoire à la fois beau et risqué ; elle est passionnante sur le plan scientifique, mais sa forme constitue un défi sur le plan opérationnel », explique Stephan Ulamec, Responsable de l’atterrisseur Philae au Centre aérospatial allemand (DLR).

« Aucun des sites présélectionnés ne remplissait à 100 % l’ensemble des critères opérationnels, mais le site « J » est de toute évidence le meilleur ».

« Nous allons procéder à la première analyse in situ jamais réalisée sur une comète, ce qui nous apportera des informations sans précédent sur sa composition, sa structure et son évolution », ajoute Jean-Pierre Bibring, Responsable scientifique de l’atterrisseur et responsable de recherche de l’instrument CIVA à l'Institut d’Astrophysique Spatiale (IAS) d'Orsay (France).

« Le site « J » nous donne en particulier la possibilité d’analyser de la matière primitive, de caractériser les propriétés du noyau et d’étudier les processus qui sous-tendent son activité. »

La recherche du site d’atterrissage n’a pu débuter que lorsque Rosetta s’est trouvée à proximité de la comète le 6 août et qu’on a pu la voir pour la première fois de façon suffisamment proche. Le 24 août, grâce aux données collectées alors que la sonde était encore à environ 100 km de la comète, cinq zones ont été présélectionnées pour être analysées de façon plus approfondie.

Depuis, la sonde a continué d’avancer et est à une trentaine de kilomètres de la comète, ce qui permet une étude scientifique plus précise des sites d’atterrissage potentiels. En parallèle, les équipes chargées des opérations et de la dynamique de vol ont exploré les différentes possibilités de largage de Philae sur les cinq sites.

Au cours du week-end, les équipes chargées de la sélection du site d’atterrissage au Centre des opérations scientifiques et de la navigation de Philae du CNES (l’agence spatiale française) et au Centre de contrôle de l’atterrisseur du DLR, ainsi que des scientifiques chargés des instruments de Philae et l’équipe responsable de Rosetta à l’ESA se sont retrouvés au CNES, à Toulouse (France), pour étudier les données disponibles et choisir le site principal et le site de secours.

Un certain nombre de points critiques ont été analysés, notamment la nécessité de trouver une trajectoire sûre pour déployer Philae à la surface de la comète, sur une zone où le nombre de dangers identifiés devait être minime. Après l’atterrissage, d’autres facteurs devaient être pris en compte, comme l’équilibre jour/nuit et la fréquence des liaisons de communication avec l’orbiteur.

Comme la descente vers la comète est passive, le seul élément prévisible est le point d’atterrissage qui se situera dans une ellipse mesurant quelques centaines de mètres.

Une zone de un kilomètre carré a été évaluée pour chaque site présélectionné. Sur le site « J », la majeure partie des pentes font moins de 30° par rapport à la verticale locale, ce qui limite les risques de voir l’atterrisseur se renverser lorsqu’il touchera la surface. Ce site est également peu rocailleux et reçoit suffisamment de lumière au quotidien pour que Philae puisse recharger ses batteries et poursuivre sa mission scientifique à la surface après la phase initiale pendant laquelle il est alimenté par une pile.

Une estimation préliminaire de la trajectoire vers le site « J » a montré que le temps de descente de Philae serait d’environ sept heures, durée qui ne compromettrait pas les observations in situ en consommant une trop grande quantité de l’énergie fournie par la pile.

Les sites « B » et « C » avaient été envisagés comme sites de secours, mais « C » a finalement été choisi pour ses possibilités d’éclairement supérieures et son sol peu rocailleux. Les sites « A » et « I » semblaient intéressants lors de la première série de discussions, mais ont été écartés lors de la deuxième car ils ne remplissaient pas plusieurs des critères clés.

Un calendrier opérationnel détaillé va désormais être préparé afin d’établir la trajectoire d’approche précise de Rosetta pour qu’elle dépose Philae sur le site « J ». L’atterrissage doit avoir lieu avant la mi-novembre, moment où la comète devrait devenir plus active en s’approchant du Soleil.

« Il n’y a pas de temps à perdre, mais maintenant que nous sommes à proximité, les opérations scientifiques et de cartographie en continu vont nous aider à mieux analyser les sites d’atterrissage principal et de secours », explique le Responsable de la trajectoire de vol de Rosetta à l’ESA, Andrea Accomazzo.

« Nous ne pouvons bien entendu pas prévoir l’activité de la comète entre maintenant et l’atterrissage, ni même le jour de l’atterrissage. Une brutale hausse de l’activité pourrait modifier la position de Rosetta sur son orbite au moment du déploiement et donc l’endroit exact où Philae atterrira, c’est ce qui rend cette opération risquée ».

Une fois libéré par Rosetta, Philae effectuera sa descente de façon autonome, les commandes ayant été préparées par le Centre de contrôle de l’atterrisseur du DLR, puis téléchargées par l’équipe de contrôle de la mission Rosetta avant la séparation.

Des images seront prises au cours de la descente, et d’autres observations seront faites de l’environnement de la comète.

Lorsque l’atterrisseur touchera la comète, à une vitesse équivalente au pas d’un marcheur, il utilisera des harpons et des vis pour se fixer à sa surface. Il prendra alors une image panoramique à 360° du site qui permettra de savoir où il a atterri et quelle est son orientation.

La première phase scientifique pourra alors débuter : les instruments analyseront l’environnement plasmique et magnétique, ainsi que la température de la surface et de la subsurface. L’atterrisseur procèdera également à un forage pour collecter des échantillons, puis les analysera dans son laboratoire embarqué. La structure interne de la comète sera elle aussi étudiée grâce à l’envoi d’ondes radio à travers la surface en direction de Rosetta.

« Personne n’a jamais tenté d’atterrissage sur une comète auparavant, c’est pourquoi le défi est considérable », commente Fred Jansen, Responsable de la mission Rosetta à l’ESA. « La complexité de la structure double de la comète influe considérablement sur les risques liés à l’atterrissage, mais quoi qu’il en soit, le jeu en vaut la chandelle ».

La date d’atterrissage devrait être confirmée le 26 septembre, une fois l’analyse approfondie de la trajectoire réalisée ; le feu vert sera donné à l’atterrissage sur le site principal après une revue d’aptitude exhaustive le 14 octobre.